高校受験について、特に最近はいろいろと考えさせられる。要因は様々あると思うのだが、ここでは2つ考えておきたい。

まず一つはカリキュラムの難化(とりわけ英語)。2021年度(中学生の話)から始まった指導要領改訂で難化したカリキュラムが重くのしかかり、特に昔から一定数必ずいる学力下位層の子たちには、まるで地獄絵図のような学校授業になっているのは想像に難くない。特に英語はそうだろう。この話は何度か書かせてもらってきた。

しかも困ったことに、高校受験で最も点が取れる科目が英語なのは今までと全く変わっていない。上位校の合格者平均点などのデータを見ればすぐにわかるのだが、稲園高校などのトップ校合格者は、英語で85点以上を当然のようにとってくる。尼崎北のような中堅校であっても、70点がデッドラインだろう。

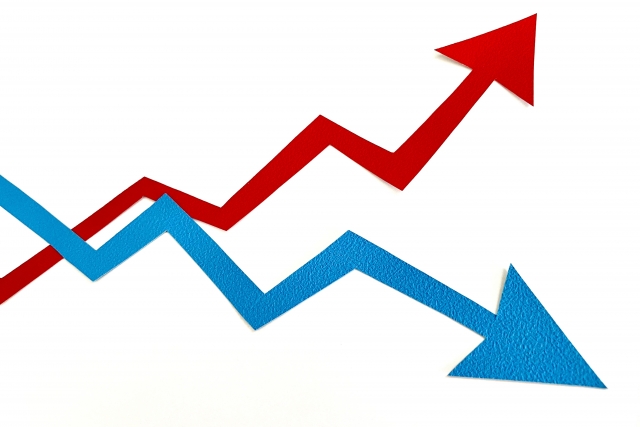

すると、英語が苦手な子は途端に受験レースから脱落することになる。英語は高得点が取れるんでしょ、と思われるかもしれないが、公立高校受験の英語は、「できる人はめちゃくちゃ点が取れる」科目である、と思っておくべきだ。できない子は全然取れない。点数が二極化しがちなのだ。

トップ層では100点を狙えるが、中堅未満の層になると40点も危うくなる。こんな科目は英語しかない。数学は難しい問題がとびきり難しいので、トップ層でも80点台がやっと。だが多少苦手な子でも、取れる問題をしっかり押さえれば50点くらいになれる。差が開きにくいのだ。

結果として、学生の実力が偏差値の差以上に開いてしまうのが、ここしばらくの公立高校の傾向だと思う。なぜ英語だけ、と思われるかもしれないが、国公立や私立、文系や理系を問わず、受験の中心科目であり、かつ必須科目は英語なのだ。

高校受験、進学、大学受験、あらゆるシーンに密接に絡む英語が、よりにもよって二極化を引き起こしやすい状況になっている。

もう一つは私立の無償化だが、この話はまた明日。