昨日センバツ高校野球が、横浜高校の優勝で幕を閉じた。

そういえば、今回の大会に出場していた高校の中に、二松学舎大付属高校があった。二松学舎と言えば、かつて文豪夏目漱石も学んだという漢学塾を原点とする名門である。

当時は勉強の中心に漢学があった。古来より日本の学問は中国の書物に学び、そこから儒教的倫理観や人生の大先達による人生哲学なども学び取り、自分自身の活動の中に活かしていくことが中心であった。二松学舎で学ばなくとも、当時様々な分野で活躍した人たちは、みな漢学の素養を持っていた。たとえ大学で学んだ内容が英文学や仏文学だったとしても。法律学や経済学だったとしても。

今でも大河ドラマなどの時代劇を見ていると、漢文(たいていは論語)を素読している様子が学問所のシーンとして描かれるが、これは今の受験勉強と比べてもだいぶん違う。ただ、これは学問という意味では非常に本質的な方法だと思う。まずそこには音読がある。漢文はとりわけリズムがよく、言葉が意味や文法というものを飛び越え、波のように脳髄に心にしみこんでいくのがわかる。

もちろん音読だけで勉強が完了するわけではない。しかし、音読で培われた言葉に対する感覚は、中身の理解や文法の理解に大いに貢献する。

私も今年度は、国語と英語を中心に音読を積極的に取り入れる方針でいる。音読だけでいいとは思わないが、音読の持つ力をもっと取り入れたいと思っている。

それは明治の昔、もっと言えば古代から伝わる勉強の本質へ向かっていく私の気持ちの表れと言っていい。

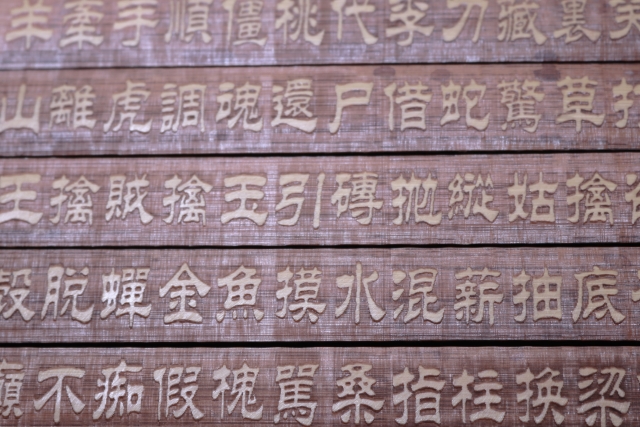

あともう一つ。漢学から学ぶべき大きなポイントが「字に意味がある」ことを知ること。字に触れることの真の意味をもっと伝えていきたい。漢文はおろか、国語はおろか、数学や理科にだってつながるのだ。「字」をもっと伝えたい。

漢学から学ぶべき要素はあまりにも多い。以前の日記にも書いた気がするが、「漢文は役に立たない」といったタレントがいた。彼のことをかわいそうに思う。

私はそういう低レベルな主張から脱出し、古代も現代も関係ない、勉強における本質に近づけたい。