通知表にまつわる話。

以前から私はこの日記の中で幾度も、成績表の3は普通とは違う、という話をした。ただ、今日は少し話題を変えて、小学生の「あゆみ」の話。

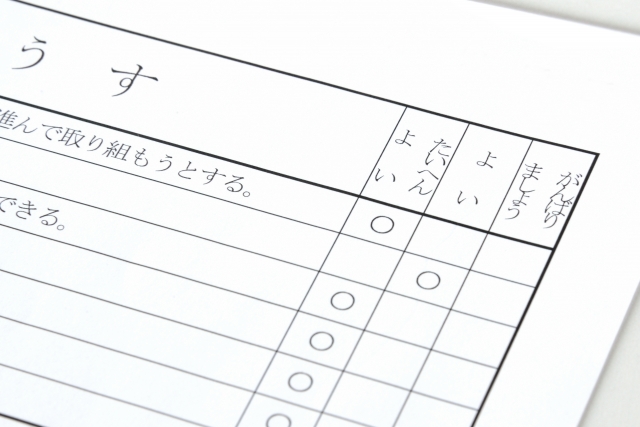

あゆみも、中学の成績表と同様、「知識・技能」「思考・表現」「主体的な態度」の3観点で判断される。中学ではそれらをABCで表したあと総合し、1~5の数字で評定を出すが、小学生はこの観点をそれぞれ「よくできる」「できる」「がんばろう」の3段階評価をすることになる。今更だが説明である。

では、これを無理やり解釈するなら、「よくできる=A、できる=B、がんばろう=C」ということになるのだろうか。ざっくりとした感覚でいうなら答えはイエスと言ってよかろう。ただここで今日話題にしたいのは、ABCの解釈のことではなく、「よくできる、できる、がんばろう」という表現に対してだ。

私の記憶では、私が小学生だった30年以上前は、真ん中にの評価に対する表現が「ふつう」になっていたように思う(がんばろうは「もうすこし」だったような気がするが、間違っていたらご容赦を)。

いつからそうなったのか判然としないが、「ふつう」は「できる」にクラスアップしていた。子供や保護者に配慮し、ソフトな表現が用いられたのだろうが、言葉でうわべを繕っても内実に変化などありはしない。いやむしろ、「できる」といういささかポジティブな表現は誤解すら生みかねないような気がしてならない。

はっきりしていることだが、「できる」評価が多い科目は、総じて皆できてなどいない。「ホンマに大丈夫か、これで次の学年大丈夫か?」と(あくまで学力のみの面で)心配になるレベルの子であっても、評価は「できる」である。言い過ぎは百も承知の上だが、「がんばろう」はよほどの問題児や不登校などのようなやむなき事情でなければつけられることはない。そこそこ優秀な点数を連発していなければ「よくできる」もつかない。中学の成績3と同じように、「できる」は守備範囲が広大なのだ。

多くの保護者の方はご存じと思うが、お子さんの「あゆみ」で、特に主要科目(算国理社英)で「できる」が目立つ場合、相当危機感を持ったほうがいいと思う。その「できる」が目立つ科目は、中学に行くとよくて3、下手をすれば2になる可能性を秘めた科目である可能性が高い。